ترجمة: برهان هلّاك

تحرير: نهى سعداوي

المصدر: The New Yorker | بيل ماكيبين | تاريخ النشر: 5 جويلية/يوليو 2023

تنويه:

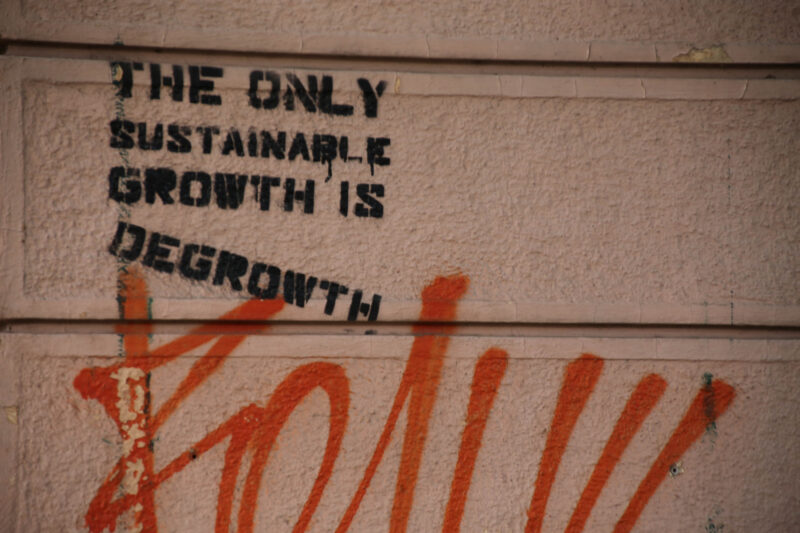

يُمثّل هذا المقال وجهة نظر بيل ماكيبن، الكاتب والصحفي الشهير بمجلة النيويوركر، حول مبدأ “الحد من النمو” أو “تراجع النمو” (Degrowth. Décroissance). ولا تعبّر ترجمتنا للمقال عن تبنّينا النهائي لموقف ماكيبن، بل هي محاولة منا لإثارة النقاش في عالمنا العربي حول هذا الموضوع.

لاحظ جون ماينارد كينز، وهو من أهم الاقتصاديين في القرن 20، ذات مرة: “منذ ألفي عام قبل المسيح وحتى بداية القرن 18، لم تطرأ تحوّلات جوهرية على مستوى حياة الإنسان العادي في المراكز المتحضرة على الأرض. ولئن عرفت تقلّبات صعودا ونزولا، بين جوائح طاعون، ومجاعات، وحروب، وفترات ذهبية، فإنها لم تشهد تغييرا راديكاليا”. وحسب تقديره فإن متوسّط مستوى المعيشة لم يتجاوز ضعف ما قبل أربعة آلاف سنة، بسبب معرفة الإنسانية مسبقا للنّار والخدمات المصرفية والشراع والمحراث والرياضيات. بالكاد تعلمنا جديدا من شأنه تسريع النمو الاقتصادي، خاصة وأنّ الحياة على الكوكب خلال تلك الفترة اعتمدت غالبا على العضلات البشرية والحيوانية مدعومة بقوة الرياح والمياه. ثم بدأ عصر استغلال الطاقة الأحفورية (الناتجة عن احتراق الفحم الحجري والغاز والنفط) خلال القرنين 18 و19. حينها تغيّر كلّ شيء. فبرميل النفط الواحد يحتوي على 5.8 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة. وقد خلص مدير معهد دراسة الطاقة ومستقبلنا، نيت هاجينز، عند اشتغاله على الأرقام إلى “احتواء برميل نفط واحد على نفس كمّية الطاقة التي تعادل 25.000 ساعة من العمل البشري الشاق، أي 12 سنة ونصفا من العمل. وبحساب 20 دولارا لكل ساعة عمل، يعادل ذلك 500.000 دولار من العمالة لكل برميل”. في المقابل، بلغ سعر برميل النفط حوالي 70 دولارا خلال منتصف سنة 2023.

“ثورة محرّرة”؛ لا يكاد هذا الوصف يوفي حق ثورة الطاقة. فبعد أربعة آلاف عام من الركود الاقتصادي، أضحينا فجأة إزاء عالم تضاعف فيه متوسط مستوى المعيشة في غضون عقود، ليطّرد تضاعفه إثر ذلك عديد المرّات، وقد أحببنا الأمر حتى بات المقياس الرئيسي للحياة السياسية. بين عامي 1947 و 1960، نما نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 24%. أما في روسيا، فكان “النموّ أسرع بثلاثة أضعاف”، وفق ما أشار إليه المرشح الرئاسي جون كينيدي، خلال حملته الانتخابية آنذاك. وقد حاول تقليص الفجوة أثناء توليه الرئاسة، إذ شهد الناتج القومي الإجمالي معدّلات نمو سنوية فاقت الـ 5%، بين 1961 و1965. وانخفضت نسبة الأمريكيين الذين يعيشون في حالة فقر بمقدار النصف تقريبًا بحلول نهاية العقد. وإن كان من أمر مترسخ في الثقافة الأمريكية بصفة عامة فهو مبدأ “المزيد رجاءً”. على سبيل المثال، طالب المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جاك كيمب، خلال الحملة الانتخابية لعام 1996 بمضاعفة معدل النمو. بينما قال وزير الخزانة في إدارة بيل كلينتون، لاري سامرز، إننا “لا نستطيع القبول بأيّ ‘حد لسرعة’ النمو الاقتصادي الأمريكي، ولن نقبل. فمهمة السياسات الاقتصادية تتمثّل في تنمية الاقتصاد”.

حدود النمو الاقتصادي

بدأ نقد النموّ في الظهور خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة من خلال تقرير بعنوان “حدود النمو” صدر عام 1972 بتكليف من منظمة نادي روما . استخدم فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (M.I.T) نماذج كمبيوتر (كانت حينها أمرا غير مألوف) لعرض توقعات بانهيار بيئيّ يشهده الكوكب حوالي منتصف القرن 21، إذا ما تواصل تحقيق نمو بالمعدّلات المسجّلة آنذاك. وقد ثبتت دقّة التنبؤ: إذ خلص تقرير نُشر في مجلة نيتشر (Nature) في اليوم الأخير من شهر ماي/مايو 2023 إلى تجاوُزنا 7 من أصل 8 حدود آمنة للحياة على كوكب الأرض تم تحديدها علميًا، بدءًا بإمدادات المياه الجوفية والإفراط في استخدام الأسمدة وصولا إلى درجات الحرارة. وقال المؤلف الرئيسي للبحث ومدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، يوهان روكستروم (Johan Rockström)، للصحفيين: “نحن نتحرك في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بكل هذه المواضيع”.

هكذا عاد نقد “حدود النمو” إلى الظهور مجددًا بعد مرور خمسين عامًا بنفَس جديد. في شهر ماي/ مايو 2023، انتظمت طيلة 3 أيام ورشة عمل ببروكسيل بعنوان “ما بعد النمو”، برعاية 20 عضوا في البرلمان الأوروبي. ومثلما أشارت مجلة ذي إيكونوميست، شهد تجمّع مشابه عُقِدَ قبل خمس سنوات، “حضورا ضعيفا” مقتصرا على عدد قليل من اللّجان، بينما احتشد هذه المرة “آلاف في قاعة البرلمان الأوروبي نصف الدائرية وخارجها”، و”توافدت وحوش بروكسيل”[أي كبار الخبراء]، بدءًا برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ألقت الكلمة الافتتاحية. وقد قالت عند صدور تقرير “حدود النموّ”: “تشبث الذين سبقونا بالثوابت القديمة ولم يتجاوزوها. لم يغيروا نموذج نموّهم، بل اعتمدوا على النفط. لتدفع الأجيال اللاحقة الثمن”.

جاء تعليق الإيكومونيست تهكّميا كما هو متوقّع، إذ نقلت عن أحد المشاركين قوله واصفا التجمّع المذكور بـ”مهرجان وودستوك لمغيّري النظام” الذي تلوّن”بخمسين درجة من الأحمر”[إحالة على التحركات الثقافية في الستينيات ضدّ النظام الرأسمالي]. بيد أنّ المقالة قد أثارت أسئلة معقولة، بل وحاسمة حتّى: ألا تكون الطريقة الوحيدة “للتخفيف من آثار النشاط البشري” هي الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء التي ستأخذنا بالفعل إلى ما بعد الوقود الأحفوري؟ ألا يتعيّن علينا الدفع نحو السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية والمواقد، ناهيك عن الألواح الشمسية وتوربينات (عنفات) الرياح للتزوّد بالكهرباء؟ إجابة حركة تراجع النموّ تأتي في أقلّ تقدير على شكل “لا” صامتة. فقد كتب الصحفي الكندي أندرو نيكيفوروك (Andrew Nikiforuk) قائلا بأنّ طفرة الطاقة الخضراء ستكون لها “تكاليف بيئية فظيعة” بسبب التنقيب عن المعادن اللازمة لإنتاج واستخدام الكهرباء على النطاق المطلوب. كما أشار إلى توصية عالم الطاقة البيئي فاكلاف سميل (Vaclav Smil) بالعودة “إلى مستويات المعيشة في الستينيات لنستهلك أقلّ، ونسافر أقل، ونشيّد أقّل، ونأكل أقلّ من دون تبذير”. إنه رأي ذو وجاهة. إذ أصبح معارضو حفر مناجم الليثيوم الجديدة أو إنشاء ممرات نقل الطاقة أو مزارع الطاقة الشمسية يستندون في بعض حججهم على فكرة مفادها ضرورة استهلاك كمّيات أقل. ويؤكد الصحفي كريستوفر كيتشام (Christopher Ketcham) أننا “إذا ما أردنا تجنب الانهيار البيئي”، فعلينا التزام منهج “التقليص والتبسيط، أي تقليص حجم الاقتصاد والسكان بما يتيح ازدهار الإنسان العاقل ضمن قدرة المحيط الحيوي على الاستيعاب والتجدد. بعبارة أخرى، يجب أن نعيش ضمن الحدود الفيزيائية الحيوية لكوكبنا”.

بيل ماكيبان وفكرة الحد من النمو

أما في ما يخصني -بيل ماكيبان- فأنا متعاطف مع وجهتي النظر المذكورتين. أصدرتُ منذ 15 عاما كتابا بعنوان “الاقتصاد العميق: ثروة المجتمعات والمستقبل الدائم ” (Deep Economy: The Wealth of Communities and the Durable Future) ينتقد النمو الاقتصادي اللامتناهي بناء على أسس بيئية وأدلة جلية على حقيقة عجزه عن جعلنا أكثر سعادة. وقد ناضلت ضد النزعة الاستهلاكيّة التبذيرية، وساعدت في تنظيم أحد أول الاحتجاجات ضد سيارة الدفع الرباعي. لكني دعيت كذلك إلى تنمية الطاقات المتجددة على نطاق واسع. وهذا ما يدفعني إلى التساؤل عن طريقة للقيام بالاثنين، أي أن نباشر التكنولوجيا الخضراء بوصفها وسيلة للحدّ من المخلفات المميتة لعصر الوقود الأحفوري، ومساعدتنا في المضي قدما نحو حضارة أكثر استقرارا وتوازنا.

من يتنبؤون بالانتقال إلى التكنولوجيا الخضراء يتخيلون تصنيع ملايين البطاريات وطواحين الهواء والألواح الشمسية وخطوط النقل والتقنيات المرتبطة بها، غير أنّهم يقللون من أهمية ما يحتاجه كل هذا من تكثيف لعمليات تعدين النحاس والنيكل والكوبالت ومعادن أخرى نادرة لعلّ أحدا لم يسمع بها من قبل، مثل الديسبروسيوم والنيوديميوم. إن الحديث عن وفرة معادن لا تنضب هي واحدة من أعظم أكاذيب المجتمع التكنولوجي الحديث”.

أندرو نيكيفروك – Andrew Nikiforuk

لنبدأ أولا بالتساؤل عن إمكانية صنع مستقبل أخضر أصلا: عمليا، هل يمكننا التعدين وبناء ما يكفي من الأدوات لتحقيق ذلك؟ يعتمد دعاة تراجع النمو تقديرات عديدة. يشيرون مثلا إلى حاجتنا في العقدين المقبلين إلى استخراج كميات من النحاس ذي الموصلية الكهربائية العالية تفوق ما استخرجناه في الأربعة آلاف عام الماضية، كدليل على استحالة هذه المهمة. قبل بضع سنوات، ذهب أندرو نيكيفوروك (Andrew Nikiforuk) إلى أن من يبشّرون بالانتقال إلى التكنولوجيا الخضراء “يتخيلون تصنيع ملايين البطاريات وطواحين الهواء والألواح الشمسية وخطوط النقل والتقنيات المرتبطة بها، غير أنّهم يقللون من أهمية ما يحتاجه كل هذا من تكثيف لعمليات تعدين النحاس والنيكل والكوبالت ومعادن أخرى نادرة لعلّ أحدا لم يسمع بها من قبل، مثل الديسبروسيوم والنيوديميوم. إن الحديث عن وفرة معادن لا تنضب هي واحدة من أعظم أكاذيب المجتمع التكنولوجي الحديث”. في المقابل، كان عدد لا بأس به من المشككين في النمو يصرّون قبل عقد من الزمان على قرب نفاد النفط من الأرض، ولكن بدلا من ذلك، أدّت تقنية التكسير الهيدروليكي الجديدة (التصديع المائي) إلى ارتفاع العرض وانخفاض السعر. ومن المحتمل أن الأمر ذاته يحدث الآن مع مثل هذه المعادن.

أصدر فريق فريق من الباحثين في جانفي/يناير 2023 دراسة لتقييم “75 سيناريو مختلفًا للطاقة المناخية”. الاحتياطيات الجيولوجية كافية، وفق ما خلص إليه الفريق، رغم الحاجة لزيادة هامة في عمليات التنقيب عن بعض المعادن. وكتب زيكي هاوسفاثير (Zeke Hausfather)، عالم المناخ في شركة التكنولوجيا سترايب (Stripe)، وأحد مؤلفي الدراسة: “ستكون إزالة الكربون عملية كبيرة وفوضوية، ورغم ذلك يمكننا القيام بها”. وأضاف أنّ حسابات الدراسة قد أظهرت أنّ استخراج هذا الكم الهائل من المعادن يحتاج طاقة كبيرة يولّدها الوقود الأحفوري، دون بلوغ حدّ تهديد أهداف المناخ.

قبل بضع سنوات فقط، بدا ما توقعه نيكيفوروك معقولا (أن لا نعتمد على وفرة لا تنضب من معدن الكوبالت). فقد ارتفع سعر الطن الواحد من هذا المعدن ليبلغ 82 ألف دولار. ولكنّ الإمدادات الجديدة باتت متاحة، بافتتاح المناجم في إندونيسيا، وانطلاق عمال المناجم الآخرين في فرز ما تبقى في أكوام المخلفات. وانخفض السعر بذلك إلى 35 ألف دولار للطن الواحد في غضون عام، وهو سعر “ليس بالبعيد عن أدنى مستويات تاريخية لسعر الطن” كما أشارت الإيكونوميست. وتتوقّع المجلّة ارتفاعا بطيئا للسعر حتى عام 2025، أي الوقت الذي ستكون فيه الموجة الأولى من بطاريات السيارات (المركبات) الكهربائية قابلة لإعادة التدوير، وهو ما سيحدّ من الطلب. إن للرأسمالية عيوبا أعسر من أن تُحصى، ولكن من الصعب إنكار قدرتها على توفير إمدادات لمجابهة الطلب.

الاقتصاد الأخضر: مقايضة كارثة التغير المناخي بكارثة أخرى

ولكن هل ستأتي هذه الإمدادات بتكلفة بيئية واجتماعية باهظة؟ أو بصياغة بعض مستخدمي تويتر: ألسنا نقايض كارثة (التغير المناخيّ) بكارثة أخرى؟ كتب نيكيفوروك: “إن ما يسمى بالعالم الأخضر سيبدو إلى حد كبير مثل الصين، وهي ذات ريادة في مجال إنتاج وتكرير العناصر الأرضية النادرة، وكذلك ما يُصطلحُ على تسميته بالتقنيات الخضراء. بيد أن علماء البيئة الغربيين، وفي خضم منافحتهم عن الصين كرائدة في المجال البيئي، قد أهملوا التكاليف البيئية الخفية، من قرى ملوّثة ومواطنين مصابين بالسرطان وأكوام نفايات إلكترونية”. هذا صحيح إلى حدّ كبير، إذ كنتُ قد عاينتُ بنفسي بعض تلك القرى الصينية، ناهيك عن جبال النفايات الإلكترونية المستوردة في غانا، وعشرات الكوارث الأخرى المماثلة. وصحيح أيضا أنّ شفرات توربينات (عنفات) الرياح غير المطليّة قد تعرّض الطيور للخطر، والألواح الشمسية تحتاج مساحة كبيرة. ففي بلدة التزلج تيلورايد الليبرالية، من ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، حيث تحدثت مؤخرًا، أقرّ مفوّضو المقاطعة للتو حظرا مؤقتا لمدة ستة أشهر على مزارع الطاقة الشمسية إثر اجتماع أبدى خلاله السكان خشيتهم من أن تبدو البلدة وكأنها “منطقة صناعية”.

يظلّ هذا النوع من الضرر، بحكم التعريف، محليا. فهو يؤثر على أشخاص وحيوانات وأماكن حقيقية بذاتها، ولكنه يقتصر في الغالب على أولئك الأشخاص وعلى تلك الحيوانات وتلك الأماكن. وفي المقابل، فإنّ الضرر الناجم عن احتراق الوقود الأحفوري عالميّ ووجوديّ؛ إذ لا يمكنك رؤية ثنائي أكسيد الكربون بالطريقة نفسها التي تبصر بها تصريف حمض المناجم، إلا أن التغير المناخي ينخر بالفعل معظم العمليات الجيولوجية الأساسية على الأرض من قبيل التيار النفاث وتيار الخليج والدورة الهيدرولوجية. ويقول علماء الأحياء إنّ هذا الاحترار السريع قد أطلق أولا وقبل كل شيء الانقراض السادس الكبير الذي ستشهده الأرض؛ تتوقّع الأمم المتحدة أنّ [الاحترار السريع] يمكن أن يهجّر أكثر من مليار شخص من منازلهم خلال هذا القرن. ويتسبب الوقود الأحفوري في أضرار بشرية أخرى لا يمكن عدّها: حسب أحدث البيانات، يتسبّب استنشاق الجسيمات الناتجة عن احتراق الفحم الحجري والغاز والنفط في واحدة من بين كل خمسة حالات وفاة حول العالم. لا يولي الصحفيّون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان هذه الوفيات اهتماما خاصا، فهؤلاء الأشخاص يموتون واحدًا تلو الآخر وليس دفعة واحدة. ولكنّ أعدادهم تفوق بكثير أعداد الأشخاص المعرضين للخطر بسبب عمليات التعدين، والطريقة الوحيدة للحدّ من مثل هذه الوفيات تتمثّل في التوقف عن حرق الوقود الأحفوري.

قد تكون مشاكل التكنولوجيا الخضراء أيسر نوعا ما في التعاطي معها. حاليا، يتأتّى ما يقرب من نصف الكوبالت الموجود بالعالم من الكونغو، ويتم استخراج قرابة الخُمُسِ “بطرق تقليدية”، أي يدويًا في حفر صغيرة. عمالة الأطفال في هذا المجال شائعة ضمن ما يعرف بـ”العبودية الحديثة“، لكنّ بوادر تغيير بدأت في الظهور، بنقل مناصري حقوق الإنسان والطفل والصحفيين لهذه القصص (أصدرت منظمة العفو الدولية دراستين محوريتين في هذا الصّدد). أنشأ مرصد الأعمال وحقوق الانسان “أداة تعقب المعادن الانتقالية” (Transition minerals tracker)، للتحقيق في سلاسل التوريد، بناء على عمل أُنجز في الكونغو عن “معادن الصراع 3TG” (القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب) التي كانت عائداتها تُوظّف لدعم الفصائل المتقاتلة في نزاعات المنطقة. بفضل التبرعات أُنشِأت خمس مدارس للأطفال الذين كانوا يعملون في المناجم؛ وعلى إثر مقاضاة شركات التكنولوجيا في خريف 2022، زار رئيس موظفي مايكروسوفت لشؤون التكنولوجيا والمسؤولية الاجتماعية للشركات الكونغو في ديسمبر الفارط، للإعلان عن استعداد الشركة للمساعدة في تأسيس تحالف لمراقبة التعدين. وتحاول شركة “تسلا Tesla” التخلّي عن استخدام الكوبالت في بطاريات سياراتها، مدفوعة بخوفها على سلسلة توريدها وصورتها العامّة. وهي خطوة تساهم في الضغط على صناعات التعدين.

وقال مارك دوميت (Mark Dummett)، رئيس إدارة الأعمال والأمن وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، إن “تلك أمثلة للطرق التي تعتمدها الشركات والحكومة لإيجاد أساليب تجعل التعدين التقليدي آمنا ومسؤولا وعادلا. ولئن لم يبلغُوا هدفهم بعد، فإنّهم يسيرون حتما في الاتجاه الصحيح”. وأشار إلى أن مجرد التخلص من التعدين التقليدي للكوبالت، من شأنه قطع “شريان حياة الملايين من أفقر الناس في العالم، ولذلك فإننا لا نريد رؤيته محظورًا.”

تجدر الإشارة مجددا إلى عدم وجود طريقة تجعل إنتاج التكنولوجيا النظيفة عملية نظيفة تمامًا. كتب نيكيفوروك: “إذا خزّن كلّ من يملك سيارة كهربائية خام النفايات الناتج عن تعدين النحاس والكوبالت المستخدم في بطاريات سياراتهم، فستغطي أطنان من النفايات الصخرية مداخل منازلهم”. أنا أملك سيارة كهربائية من نوع “كيا نيرو” (Kia Niro E.V)، وهذا التصريح يسوؤني، ولو أن بعض البحث على جوجل أظهر أنّ طنًا من الصخور يعادل في حجمه تقريبا إطار شاحنة. إنها كبيرة الحجم، لكنّها صخرة. في المقابل، يحتاج محرك الاحتراق الداخلي 3.78 لتر من البنزين بوزن 2.72 كغ لتشغيل سيارة أمريكية متوسطة 24 ميلا. وعند احتراق البنزين، يختلط الكربون مع ذرات الأكسجين في الهواء، فتصدر حوالي 9.07 كغ من ثاني أكسيد الكربون. تنتج السيارة الأمريكية المتوسطة التي قطعت متوسط المسافة الأمريكية وزنها من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو ليس خاملا مثل الصخور، بل يرتفع في الهواء ويحبس الحرارة لفترة طويلة. وهكذا، فإنّ ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عادم سيارة بلايموث فيوري (Plymouth Fury) التي كنت أقودها عندما تحصّلت على رخصة السياقة عام 1976 ما يزال موجودا في الغلاف الجوي، حابسا الحرارة. هو لا يغطي مدخل منزلي فقط، بل الأرض قاطبة.

الحد من النمو تحوّل ثقافي أم حجر مناخي؟

مع ذلك، فإن حجة دعاة الحد من النمو الأكثر إغراء هي الأكثر صوابا، من السّهل على معظمنا نحن سكّان البلدان الغنية التقليل من حاجياتنا، وبالأخص الطاقة. ووفق تقديرات دراسات أشار إليها مناصر الحد من النمو ستيف جينكو (Steve Genco)، فإنّ تحقيق استقرار في درجات حرارة الكوكب يحتاج منا: خفض حصة النقل بسيارات الركاب في مدننا بنسبة 81%، وحصر سفرات الفرد الجوية سنويا في واحدة، وخفض مساحة المعيشة للفرد بنسبة 25%، وتقليل استهلاك اللحوم في الدول الغنية بنسبة 60% وهكذا دواليك. قد تبدو هذه الأرقام صارمة، لكنها في بعض نواحيها غير بعيدة عن نمط عيش بعضنا قبل نصف قرن. في الستينيات، كان متوسط مساحة منزل أمريكي 139.35 متر مربّع، مقارنة بحوالي 204.38 متر مربّع اليوم، مع العلم أن النموذج الأول كان يأوي عددا أكبر. قبل عام 1972، أكثر من نصف الأمريكيين لم يسافروا جوا على الإطلاق، أي بمعدل أقل بكثير من رحلة واحدة في السنة. ومنذ العام 1960، رفّعنا إجمالي استهلاكنا من اللحوم والدواجن بنسبة 35 %.

يفترض الناس أن الرجوع إلى الوراء أمر مستحيل، لكن لماذا؟ لا توجد أدلة كافية على أن زيادة الاستهلاك قد زادت من نسبة الرضا لدينا، بل هناك أكثر من مجرد شكّ أنّ العكس هو ما حدث. فوفق تقديرات علماء الاجتماع، كان البريطانيون في قمّة الرّضا عام 1957. وحسب ما جاء في استطلاعات الرأي، لم يصرّح سوى ثلث الأمريكيين بأنهم سعداء حتى قبل الوباء [الكوفيد]. لا شيء يحول بيننا وبين سلوك اتجاهات مغايرة، بل وثمة مؤشرات أننا قد شرعنا في ذلك: 25% من البالغين 16 عاما فقط تحصلوا على رخصة قيادة خلال 2020، أي بانخفاض يقدّر بـ46% عن عام 1983. الهواتف المحمولة، وخدمات تشارك الرحلات وممرات الدراجات، والمخاوف البيئية بدأت تغيّر تجربة سن المراهقة. ومن شأن السياسات العامة تسريع بعض التريندات، فقد دفعت مدينة باريس باستثمارات هائلة في وسائل النقل العام، وأنشأت مئات الأميال من مسارات الدراجات، وأغلقت العديد من الشوارع أمام السيارات. وهكذا تراجعت رحلات السيارات داخل المدينة بنحو 60% بين عامي 2001 و 2018، كما انخفضت حوادث السيارات بنسبة 30%، وتحسّنت مستويات التلوث، ما جعل المدينة أكثر هدوءا. وتحوّلت مواقف السيارات تحت الأرض إلى مستودعاتٍ ومزارع فطر. إحداث تغيير جدّي أمر ممكن إذن، حتى أنّ فرنسا حظرت بعض الرحلات الجوية بين المدن التي تقل مدة السفرة بينها عن ساعتين ونصف بالقطار.

“هذا هو الحجر المناخيّ بعينه! تطالب الأجندة المناخيّة بالتخلي عن السفر بالطائرة وبالسيارة، وبالتخلي عن الطاقة الرخيصة المضمونة والطعام الوفير. وتشترط أهداف صافي الانبعاثات الصفري والتزاماته نقصا في المركبات لإجبار المزيد من الأشخاص على استخدام النقل الجماعي. إنهم يتربصون بحريتنا في التنقّل. إنّهم يتربصون بملكية السيارات الخاصة، بل إنهم يتربّصون بكل ما يعنيه أن تكون شخصًا حرًا ويسلمونه إلى الدولة الإدارية”.

مارك مورانو – مناصر صناعة الوقود الأحفوري

ولكن ليست كلّ فرنسا باريس. فقد انطلقت حركة السترات الصفراء الشعبية ردًّا على ارتفاع أسعار الوقود وفرض ضريبة خضراء على وقود الدّيزل، وباتت اليوم قوة رئيسية على الساحة السياسية الفرنسية. ولكم أن تتخيّلوا كيف سيكون الرد على معظم هذه المقترحات في مناطق معينة من هذا البلد. واجهت الصفقة الخضراء الجديدة (The Green New Deal) استخفافا واسعا بناء على ادعاء لفوكس نيوز (Fox News) بأنها ستحدّ من استهلاك الهامبرغر. وفي ما يلي ردّ مارك مورانو (Marc Morano) مناصر صناعة الوقود الأحفوري البارز، على أخبار حظر الطيران الفرنسي: “هذا هو الحجر المناخيّ بعينه! تطالب الأجندة المناخيّة بالتخلي عن السفر بالطائرة وبالسيارة، وبالتخلي عن الطاقة الرخيصة الموثوقة والطعام الوفير. وتشترط أهداف صافي الانبعاثات الصفري والتزاماته (Net Zero targets and commitments) نقصا في المركبات لإجبار المزيد من الأشخاص على استخدام النقل الجماعي. إنهم يتربصون بحريتنا في التنقّل. إنّهم يتربصون بملكية السيارات الخاصة، بل إنهم يتربّصون بكل ما يعنيه أن تكون شخصًا حرًا ويسلمونه إلى الدولة الإدارية”.

بعبارة أخرى، أظن أن الأمر سيكون تحولا ثقافيا بطيئا نوعا ما، ليس في الولايات المتحدة وحسب، بل في معظم أنحاء العالم، وخاصة في مناطق بدأ سكانها للتو في تناول كميات كبيرة من اللحوم، ولديهم كل الأسباب للسعي إلى تشييد منازل أكبر. والتغير المناخي على النقيض لا يحدث بذات البطء. فقد أجمع علماء المناخ من كل أنحاء العالم على ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف خلال 6 سنوات، لبلوغ أهداف اتفاق باريس للمناخ (The Paris Agreement). وإذا لم نفعل، ستتزايد خسائر الفئات الأفقر والأكثر هشاشة اقتصادية بحدّة.

محادثات من أجل الفرصة الأخيرة

كانت أكثر ثلاث محادثات شيّقة أجريتها هذا العام مع أشخاص يعملون على جوانب مختلفة من هذه المعضلة. خضت أولاها مع ثيا ريوفرانكوس (Thea Riofrancos)، الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بكلية بروفيدنس (Providence College) في رود آيلاند، والتي أشرفت في 2023 على فريق يبحث في كيفية تأثير سيناريوهات مختلفة على طلب الليثيوم. انكبّت ريوفرانكوس على دراسة مجتمعات التعدين، لا سيما بأمريكا الجنوبية، وهي تعلن صراحة تضامنها مع من يسكنون أماكن ارتبط التعدين فيها بالاستنزاف البيئيّ وانتهاك حقوق الإنسان، لكنها تدرك أنّ الضرائب والإتاوات التي تدفعها شركات التعدين حيويّة للخدمات الاجتماعية المقدّمة في تلك البلدان. لا طريقة مثالية لجعل حلول جميع هذه المشاكل تتشابك، إلا أنّ إدخال بعض التغييرات الأساسية قد يساعد.

كما أخبرتني على وجه الخصوص أنّ بإمكاننا “تقليل الطلب على الليثيوم بنسبة تصل إلى 92٪ في عام 2050، مقارنة بأكثر السيناريوهات كثافة في استخدام الليثيوم”، إذا ما قدنا سيارات أصغر نوعا ما، وأنشأنا المزيد من شبكات النقل الجماعي، ورفّعنا في كثافة المدن والضواحي، وعملنا بحزم منذ البدء على إعادة تدوير البطاريات. يبدو ذلك غير واقعي، أفضل السيناريوهات يعدّ كذلك لسبب ما، ولكنها قائمة جيدة كمنطلق للعمل على المسألة، حتى لو أن هذا العمل مرجّحا ليكون أبطأ من صنع شواحن العربات والسيارات الكهربائية. وقالت ريوفرانكوس: “نحن في بداية الانتقال الطاقيّ ونودّ التساؤل عن نوع هذا الانتقال، وكيف يجب تنظيمه. وما يجعله الأعدل والأسرع”. قد يكون العالم الذي يحتاج قدرا أقل من الليثيوم عالما يمنح الأولوية للمواقع الأقل إثارة للجدل، ويمنح من يعيشون هناك الاهتمام الذي يستحقّونه.

جرت ثاني المحادثات في نيو هايفن بولاية كونيتيكت خلال ورشة عمل نهاية الأسبوع مع طلاب مدرسة ييل للاهوت (Yale Divinity School)، حيث اضطلعت بدور ميسّر مشارك رفقة ليتيسيا كولون دي مياس (Leticia Colon de Mejias)، مؤسسة شركة إنيرجي إيفيشنسي سولوشنز (Energy Efficiencies Solutions) ورئيستها التنفيذيّة. وتعيد الشركة تهيئة المنازل والشقق بتنفيذ أشغال عزل وتحسينات جودة في جميع أنحاء المنطقة. لقد كانت محادثة رائعة بالفعل، فمدرسة ديفينيتي تستعد لبدء العمل على مشروع ليفينغ فيلاج (Living Village)، الذي يتمثّل في سلسلة مساكن للطلبة ذات تصميم “مدفوع بإدراكنا المتزايد أن البشر جزء من الطبيعة، وليسوا أسيادا عليها”.

يهدف هذا المشروع إلى تلبية معايير برنامج دعوة بناء المساكن (The Living Building Challenge) التي لا يلتزم بها سوى بضع عشرات من المباني في جميع أنحاء العالم. وستكون المدرسة بذلك من بين أوائل من ينفذون مثل هذا المشروع داخل حرم جامعي أمريكي. حسب التقديرات، سيكلّف 150 مليون دولار، وسيتّم تشييد 155 شقّة فقط، أي بكلفة 1 مليون دولار للوحدة السكنية. في المقابل، قالت دي مياس إنّ تجديد منزل قديم في حي منخفض الدخل في المنطقة يكلّف حوالي 20 ألف دولار، بحيث يستخدم طاقة أقل بكثير، وتنخفض فواتير التدفئة تبعا لذلك جذريا. في بعض الولايات توجد برامج قائمة لمساعدة أصحاب المنازل في تعديلها، وهناك المزيد من البرامج في الأفق. وليس هناك ما يحول دون تخصيص “ييل” جزءا من ميزانية البناء لمساعدة جيرانها؛ هؤلاء البشر هم “جزء من الطبيعة” أيضا.

جمعتني المحادثة الثالثة في مؤتمر حول كيب كود (Cape Cod) بسورين هيرمانسن (Søren Hermansen) وهو المسؤول الأبرز عن تحويل جزيرة سامسو (Samsø) الدنماركية إلى إحدى أولى الأماكن في العالم المعتمدة كليا على الطاقة المتجددة. إنّه مدافع شرس عن الطاقة المتجددة، لكنه أقرّ أن الأمر يكون أكثر عدلا وأيسر في تحقيقه، عند توفّر ملكية تعاونية مشتركة لمرفق ما، مع إمكانية استخدام الأرباح للمراكز المجتمعية والبنية التحتية والمدارس. في عالم مثالي، كنّا لننظّم كلّ هذا العمل. كنّا لنصلح مدننا بحيث تكون أكثر كفاءة، وهياكل مؤسساتنا بحيث تكون أقل جشعا، قبل أن نستخرج الليثيوم ونصنع العربات والسيارات الكهربائية. أما والحال أنّنا لا نعيش في عالم مثالي، فسنكون جدّ محظوظين لو عشنا العقود القادمة في ظلّ نظام مناخي سليم إلى حد ما.

ليس لنا من خيار سوى بناء الطاقة المتجدّدة والأجهزة الموائمة لها، بل وعلينا القيام بذلك بسرعة. ولكن سيكون من المؤسف إضاعة الجهد الهائل الذي تتطلّبه مجرّد محاولة إعادة إنشاء مجتمعنا الحالي على أساس انخفاض الكربون. فسرعان ما سنواجه عقبات أخرى يحذر منها دعاة تراجع النموّ، تتراوح بين نيتروجين كثير وتضامن وتكاتفٍ قليلين. وبدلا من وقف تطوير الطاقة الخضراء، سيكون من الحكمة بمكان استخدام هذه العملية الهائلة، بوصفها واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخ البشرية، لدفع مجتمعاتنا نحو المزيد من المساواة والمزيد من الألفة. إنّ السيارة الكهربائية وسيلة نوعيّة لخفض انبعاثات الكربون، ولكن اتّضح أن أربعة أيام عمل في الأسبوع تعطي ذات النتيجة. اعتمدوهما معًا، بل واعتمدوا آلاف الأشياء الأخرى، وبسرعة، لعلّنا نحوز فرصة.